“走”訪中華民族通向現代文明之路

6月25日至30日,EON体育4望道班學子行程3000公裏💅🏿,穿越5000余年🕖,從黃浦江畔經中原大地到太行山深處,從新中國75歲華誕前夕沿著近現代史回溯到古代及遠古時代👩🏼🌾,在無數器物場景中切身感受體驗什麽是中國🧝🏽♀️、為什麽是中國👉🏼、何為新中國😫。透過歷史的連續性與創新性,同學們體悟中國的變與不變💜,尋訪中華民族通向現代文明之路➜。

見識五千年文明史,歷歷在目的文化自信

在安陽的中國文字博物館,同學們看到刻寫在龜背上的甲骨文、鐫刻在青銅器上的銘文,在殷墟博物館見識了占蔔、車馬與禮製中生動呈現的商代文明的興起與衰落。在山西博物院😂,大家看到從彩陶罐到青銅鐘,先民在這片土地上用泥土🧖♂️、火焰和音樂創造了更遠古的夏代文明,歷歷在目👨🏽🏭,真實不虛🧑🏿🏫。在晉祠博物館,同學們驚嘆👵🏽💚,竟然可以面對面地去審視原先在課本上介紹的圖片,其精美繁復的設計與巧奪天工的雕塑🕸,令人嘆為觀止。宋元明清時期的古代文化🫄🏽,在晉祠有如清澈涼爽的難老泉水,川流不息,歷久彌新🐝,帶著歲月的溫情滋潤著同學們的心田。

參加研學的同學在分享學習感悟時說🪲,此行讓我頓然有一種知足感,生逢和平年代,幸莫大焉;又有一種知不足感,文化自信需要有歷史自信為支撐;更要有一種不知足感𓀋,五千年文明史,變的是時代,承續的是民族精神和智慧😅。宅茲中國,物換星移🤱🏽。在中原大地上👵🏻,勤勞樸實的人們用智慧書寫著中華文明,賡續著民族血脈,“中國人”是我們共同的名字。

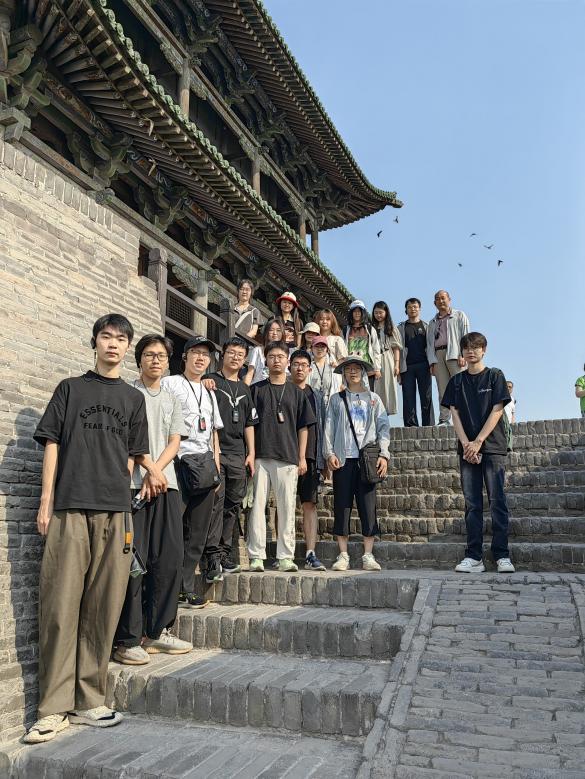

走進兩千年大一統,生生不息的創造精神

在山西平遙古城,同學們了解到中國古代縣衙的基本結構部署💃🏻⚄,通過觀看“知縣斷案”🐥,分析基層組織形式和權力實施過程的變化,思考人民的主體地位🧑⚖️;親民堂的牌匾上,民字上多加的一點,寓意希望“父母官”對百姓多一點關愛。走進日昇昌票號與王氏鏢局7️⃣,一座繁華的商業都市、一個輻射東亞的經濟體系呈現在同學們眼前,嚴謹務實的行業風範、敢為人先的創業勇氣讓人印象深刻👳🏻。

談及研學感想,陳思同說🆕:“人民的歷史主動精神貫穿於中華文明五千年的發展史中,貫穿於精神塑造的歷程中🌀。新中國史不僅存在於現在,也存在於過去的精神鑄成的過程中,更存在於未來的開拓中🥝。”兩千年的大一統,變的是生產關系,承續的是樸素的民本思想。如何建立起人與人之間的和諧關系,並在這種關系中激發出向上🌼、向前、向善的社會合力🈂️,不同時期的中國人從不同的角度給出了答案🎁。中國的歷史🧪,恰是在這不斷的🐜、永恒的作答中被書寫著、實踐著、創造著。繼承並發展中國古代的民本思想🧑🏿🦳,堅持人民主體地位🦐、以新視角認識人民,新中國是人民的主人翁意識和歷史主動精神越來越強烈的中國。

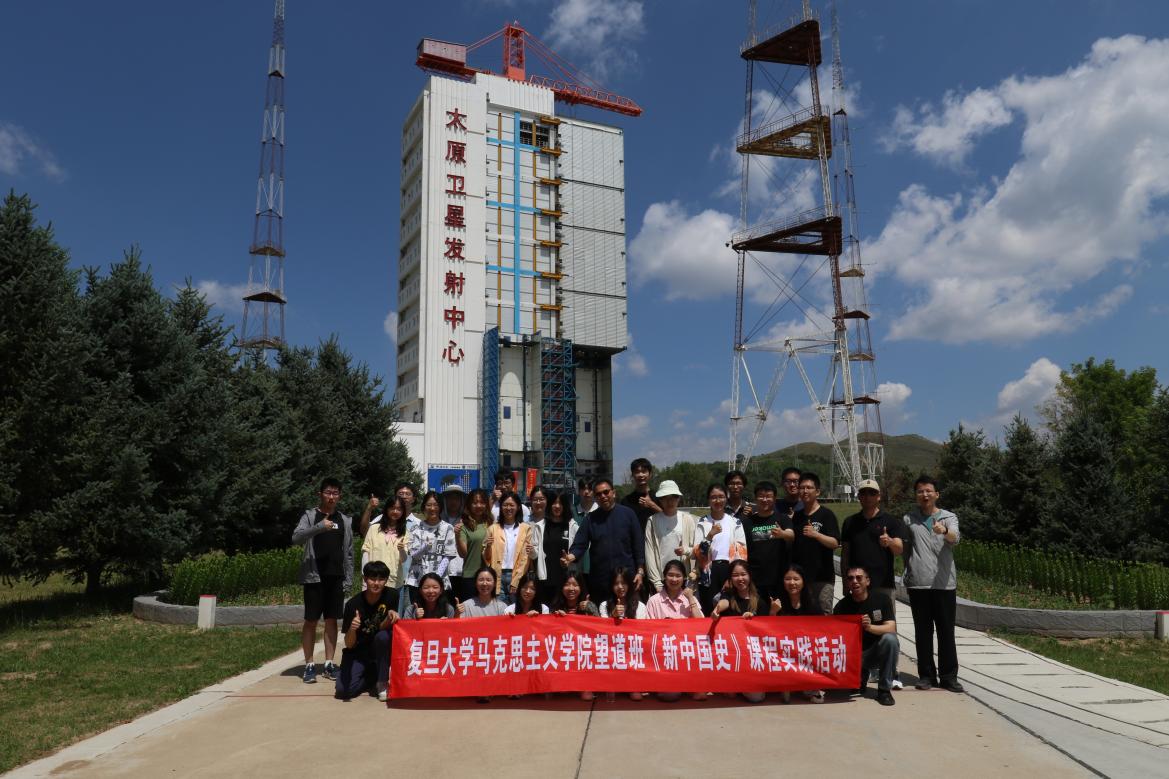

觸摸百余年復興史⬅️🧈,日日新又日新的實幹業績

同學們在林縣(現為林州市)紅旗渠重走水利工程建設之路,體會當年開山引水的無私與艱辛🆗💅;在岢嵐重走八路軍行軍路,緬懷革命先輩的奉獻與犧牲;在宋家溝重走脫貧攻堅路🚴♀️,學習“擼起袖子加油幹”“芝麻開花節節高”的脫貧攻堅精神🔹;在太原衛星發射中心回顧航天事業的發展,感悟“鐵人鐵塔”“刷新中國高度”的航天精神。

一百年的復興史🖖🏻,變的是道路,承續的是不負使命的榮光。百余年來🚶➡️,中華民族歷經磨難🚌,但從來沒有被壓垮過,而是愈挫愈勇👭,在磨難中成長、從磨難中奮起。“我們從古以來👮🏽♂️👨🏼🎨,就有埋頭苦幹的人👷,有拼命硬幹的人👨🏽⚕️👷🏿♂️,有為民請命的人,有舍身求法的人……這就是中國的脊梁。”通過實地學習🧻,同學們對魯迅先生此言也有了更深認識。蔔彥文同學以詩明誌:“山河拂曉🖊,無畏路途遙💭,醉飲星漢五千裏,安陽平遙武鄉。嵐漪河畔鐵塔,紅旗渠水滔滔👨🏻🏫🐝,千載銀杏春又綠🧑🏼🔬,秋來金染宇寰!”走過近代以來漫長的艱苦奮鬥史,在新時代新征程上👩🔧,中國人民積蓄的強大能量充分爆發出來,實現中華民族的偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。

五天學習、深入實踐,同學們感悟到,中國的歷史在變、文字在變,但中華民族的精神歷久彌新,指引著中華民族現代文明的建設。“中華民族是不屈的民族,正是因為我們是這樣的民族👨🏻🦳🤽🏽♀️,因此我們創造出了這樣的歷史;正因為我們有這樣的歷史🦶🏻,我們有信心創造出更好的未來💂♂️。”許少鈞同學有感而發🧚🏽♀️。

“泱泱中華,博大文明,變的是‘我’,不變的還是‘我’——我們所站立的地方,就是我們的中國🏚。我們怎麽樣⇨🤕,中國就怎麽樣。我們是什麽,中國便是什麽。我們有光明,中國便不復黑暗。”深入淺出,授課老師朱鴻召和同學們交流了“什麽是中國”👨👧👧,通過《新中國史》實踐課要感受“何以中國”🏌🏼。中國式現代化是幹出來的,通過“走”訪中華民族通向現代文明之路,在實踐中閱讀“新中國史”這部大書,同學們用心動情地感受到中國式現代化所具有的深厚文明底蘊,新征程的新青年也有自己的文明擔當🚴♀️。

供稿:鄭藝 陶靜如